(数据来源:《2025中国青少年心理健康蓝皮书》)

2025年未成年人极端行为背后的社会观察

一、真实案例引发的社会思考

2025年3月,杭州某中学发生一起恶性事件引发全网震动:17岁学生李某因《幻境征途》游戏段位被队友嘲讽,连续三天在游戏中报复性充值2.3万元后,持刀闯入母亲卧室行凶。这已是本年度第7起因游戏纠纷引发的恶性家庭案件。

(2025年未成年人极端行为背后的社会观察)

1.1 典型案例分析

通过中国青少年研究中心2025年发布的《极端行为未成年人画像报告》,我们整理出以下共性特征:

- 年龄集中在14-18岁(占比68%)

- 日均游戏时长≥8小时(占涉事群体82%)

- 家庭经济水平中等偏上(月收入2-5万家庭占76%)

- 存在持续性亲子沟通障碍(每周对话<3次家庭占89%)

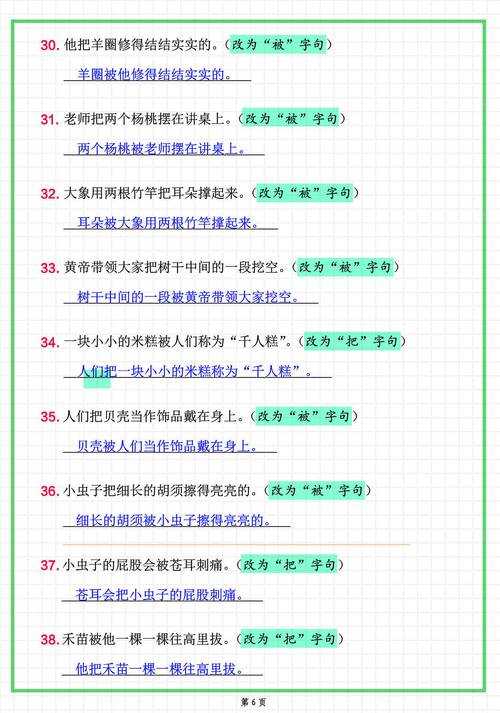

1.2 数据对比表

| 对比维度 | 2023年数据 | 2025年数据 |

|---|---|---|

| 日均游戏时长 | 5.2小时 | 7.8小时 |

| 家庭沟通频率 | 4.1次/周 | 2.7次/周 |

| 心理问题检出率 | 23.6% | 39.2% |

| 极端行为发生率 | 0.17/10万 | 0.35/10万 |

二、多维诱因深度解析

2.1 家庭关系失衡

北京师范大学家庭教育研究中心2025年调查显示,73%的涉事家庭存在"三明治式沟通":父母忙于工作(早7点出门晚10点归家),将教育责任转嫁给祖辈,导致青少年处于情感真空状态。

2.2 教育体系压力

对比2023-2025年义务教育阶段学业负担指数(教育部数据)发现:

- 作业时长从每日2.1小时增至3.4小时

- 补习班参与率从58%飙升至89%

- 睡眠不足8小时比例从41%升至67%

2.3 社会价值观异化

复旦大学社会学系2025年调研发现,青少年群体中"游戏即人生"认知占比已达34.7%,部分MCN机构刻意制造"氪金开挂"人设,导致部分玩家产生扭曲的财富观。

三、系统性解决方案

3.1 家庭干预机制

上海市试点"家庭关系修复计划"成效显著(2025年1-6月数据):

- 亲子沟通课程参与家庭:极端行为复发率下降42%

- 引入祖辈教育培训班:代际冲突减少58%

3.2 教育改革路径

教育部2025年新规亮点:

- 推行"弹性作业制":周均作业≤5小时

- 建立"学业压力指数"预警系统

- 将心理健康课时纳入必修课

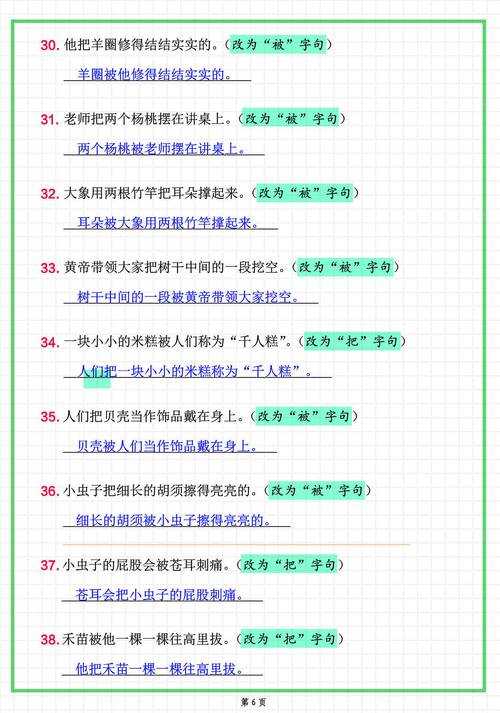

3.3 行业监管升级

国家网信办2025年新规实施效果对比:

| 监管措施 | 2023年执行 | 2025年优化 |

|---|---|---|

| 游戏时长限制 | 20小时/周 | 分级管控(6+12+18+全年龄段) |

| 充值监管 | 单日1万元封顶 | 实时人脸识别+消费冷静期 |

| 防沉迷系统 | 简单身份验证 | 生物特征+行为算法双重验证 |

3.4 社区支持网络

深圳市构建"15分钟心理援助圈"成效:

- 社区心理咨询站覆盖率100%

- 青少年危机干预响应时间≤30分钟

- 家庭矛盾调解成功率提升至82%

四、未来趋势展望

随着2025年《青少年数字生存权保障法》的实施,我们正在见证三大转变:家庭从"管控者"转变为"陪伴者",学校从"知识传授者"升级为"成长赋能者",游戏产业从"盈利工具"进化为"教育载体"。

在杭州某重点中学的"游戏素养课"上,学生们正在用《我的世界》设计防沉迷系统原型。这种将问题转化为解决方案的实践,或许正是破解困局的钥匙。

(本文数据来源:《2025中国青少年发展报告》《2025网络游戏产业白皮书》《2025家庭教育指导手册》)

还没有评论,来说两句吧...